この記事は、

子育てに役立つアンガーマネジメント

について詳しく紹介します。

子どもが宿題をしなかったり、ふざけてばかりで朝の支度が進まなかったりするときに、イライラしてしまうことありませんか?

ゆう

ゆう私もよくあります。

私には、小1の長男がいるのですが、上のことがすべて当てはまり、私も妻も毎日のようにイライラしてしまいます。

イライラすると、ちょっとしたことでかっとなりやすくなったり、疲れやすくなったりしてしまい、それが夫婦けんかや子どもとのトラブルにもつながることが少なくありません。

そうしたときに役立つのが、「アンガーマネジメント」という心理療法です。

そこで、今回は、

- アンガーマネジメントについて知りたい!

- どうすれば子育てに役立てるの?

- アンガーマネジメントのプログラムの流れを知りたい!

- 怒らないようにするための方法を知りたい!

といった悩みや疑問に答えていきます。

子どもに対するイライラを抑えられずにお悩みの方、是非参考にしてください。

アンガーマネジメントとは

「アンガーマネジメント」とは、怒りなどの感情を上手にコントロールしたり、適切な方法で表現できたりするようになるためのスキルです。

もともとは「キレやすい」子どものために開発された技法です。

キレやすい子どもに共通するのは、「自分の気持ちを上手に相手に伝えられないこと」と「相手の気持ちを理解することが苦手なこと」です。

こうした子どもたちが怒りなどの感情と上手に付き合えるようになって、怒りに振り回されなくなり、自分の気持ちや行動に自分で責任を持つようになり、自暴自棄にならずに、他の人に責任を転嫁しなくなって、自分の目標に向かって進むようになることが理想です。

感情をコントロールする力は、アンガーマネジメントの理論を覚えて、スキルを身に付けて、繰り返し練習することで上達していきます。

その後、アンガーマネジメントは、子どもだけでなく、大人を対象としたプログラムも開発されました。

最近では、病院などの専門機関などで、配偶者や子どもへの暴力に及んでしまうような人に対して、アンガーマネジメントのプログラムを実施するところも増えてきました。

後述しますが、誰でも簡単に実施できるワークブックなども販売されるようになり、誰にとっても身近なものになりつつあります。

子育てへの役立て方

みなさん、自分の子どもが,目の前でわがままを言って怒ったり泣いたり続けているときに、どのように対応していますか?

就学前の子どもであれば、ある程度わがままを言うのは当たり前だし、親に対して素直に甘えられているという意味ではむしろ良いことであると思うことができれば、親もイライラを押さえながら、上手に接することができるでしょう

一方で、小学生くらいの子どもだと、「もう小さい子どもじゃないんだから我慢できるようになってほしい。」、「いつまでもわがままは許さない。」という考えが生じて、親自身がイライラしやすくなりがちです。

その結果、「うるさい!」と大声で怒鳴ったり、「もういい!!」といってその場を離れたりしてしまうかもしれません。

それで、子どもが泣きやんで落ち着いてくれればよいのですが、大抵の場合は逆効果ですし、ますます子どもは大声で泣いたり怒ったりして、家庭内の雰囲気が悪化してしまいます。

すると、その子に何が起きるでしょうか?

子どもは、自分のしたいことができなくて不満や残念に思うだけではなくて、親から怒鳴られ、他の家族からもイライラをぶつけられ、そのことによって心が傷付いてしまいます。

心の傷というのは目に見えないものですが、その傷が大きくなっていくと、何らかの精神障害や問題行動などにつながるおそれがあります。

だからこそ、親は怒りなどの感情をコントロールできるようになり、わがままな子どもにも上手に対応できるようにならなることが期待されます。

アンガーマネジメントは、わがままな子どもと接するときだけに有効というわけではなく、夫婦関係や職場の人間関係などでも非常に有効なスキルです。

日常的に親自身が怒りなどの感情と上手に付き合うことができるようになれば、穏やかな気持ちでいられる時間が多くなり、家庭でも気持ちに余裕をもって子どもと接することができるようになります!

アンガーマネジメントプログラム

ここからは、アンガーマネジメントを実際に学ぶときのプログラムの流れについて確認していきます。

アンガーマネジメントは、認知行動療法の考え方がベースにあり、認知、感情、行動に分けて考えていきます。

その上で、次のような流れでプログラムを進めていくことで、怒りなどの感情をコントロールしながら、生活を送ることができるようになります。

- 第1課程 気づき:応急措置の方法を学ぶ。

- 第2課程 知的理解:このままだと、どうなるのか?なぜ、こういう行動になるのかを振り返って「引き金」に気付く。

- 第3課程 感情的な受容:ありのままの自分を受容し、自分の良いところをつかって、行動を緩和する。

- 第4課程 新しい行動パターンの習得:アンガーを適切に表現するためのキレにくい考え方やスキルを学ぶ。

- 第5課程 新しい行動パターンの定着:日常場面を想定した新しい行動パターンの練習を行う。

※参考 キレやすい子へのアンガーマネジメント 本田恵子氏

以上の流れをまとめてみると、まず「自分が何をしているのか」に気付くことから始めます(第1課程)。

そして、「なぜ、こうなるのか」「このままだとどうなるのか」を知的に理解します(第2課程)。

そうしてしまう自分を受け入れた上で、「変わりたい」「同じ過ちは二度としたくない」「ありのままの自分らしい感情表現をしたい」と心底感じること(第3課程)が必要です。

さらに、「新しい行動パターンを学ぶ」という段階(第4課程)に入り、その行動パターンを学びます。

それを、日々練習を繰り返して定着させていきます(第5課程)。

アンガーマネジメントのプログラムは、様々な教育機関や医療機関などで行われています。

一番代表的なところとしては、アンガーマネジメント協会になりますので、本格的に受けたい人は参考にしてください。

怒らないようにするための方法

アンガーマネジメントのプログラムを本格的に受けたくても、子育て中の方にとっては、時間もお金も余裕がないのではないかと思います。

そこで、ここでは、誰でも簡単にできる怒りなどの感情のコントロールの仕方について5つ紹介します。

- 6秒ルール

- 深呼吸

- グラウンディング

- タイムアウト

- 怒りを数値化する

いずれも先ほどのプログラムの流れの第1課程に該当するものです。

次の書籍を参考にしていますので、興味のある方はご覧ください。

6秒ルール

この6秒ルールは、非常に有名です。

目の前で子どもに何かを言われると、怒りは徐々に高まっていってしまいます。

ただ、怒りはずっと高まり続けるわけではなく、怒りのピークは6秒と言われています。

この6秒間を待つことができれば、高まった怒りを静めることができます。

6秒間を待つ方法は、数を数えるだけではなく、様々な方法もあるので、自分に合った方法を見つけてみましょう。

- 順番に1、2、3、4、5、6と数える。

- 100、97、94などと3ずつ引くなどの計算をする。

- 自分の心の中で「ストップ」と声を掛けて、怒りが頭の中にたまるのを止めてみる

- 自分の気に入っている曲のサビ部分などを頭の中で歌う。

深呼吸

怒りが高まっているときは、身体の中ではどんなことが起きているでしょうか?

心臓がドキドキしたり、呼吸が浅くなったりしているかもしれません。

それは、血管や筋肉が縮小して、身体が戦闘モードになっているからです。

怒ったときには、まず気持ちを落ち着かせましょう。

そのときに有効なのが、深呼吸です。

鼻からゆっくり4秒息を吸い、口から6秒かけてゆっくり吐き出す。

できるだけ息を吐き切ることがポイントです。

先ほどの6秒ルールと合わせて、数を数えながら深呼吸することも効果的です。

おすすめの方法です!

グラウンディング

一つのものに集中する「グラウンディング」という方法があります。

グラウンド(地面)から生まれた言葉で、その場にくぎ付けにするという意味です。

一つのものに気持ちを集中させて、イライラすることから気持ちをそらしましょう。

自宅で,子どものわがままでイライラしたようなときには、子どもの着ている服の色、素材、模様、材質、ボタンの数などをじっくりと観察してみましょう。

窓の外に目を向けて、木があれば、その種類、葉の色、幹や枝の付き方など観察してもよいですし、空の雲が見えれば、雲の色、形、流れる速度などを見てみるのもよいでしょう。

タイムアウト

タイムアウトとは、一旦その場から離れるなどして、頭を冷やす方法です。

目の前でわがままを言って泣いたり怒ったりしている子どもから離れて、落ち着きを取り戻しましょう。

そのとき、黙って離れるのではなくて、子どもには「ちょっとイライラしちゃったから少し別の部屋に行くね。」などと説明をする必要があります。

もしも何も言わないで離れてしまうと、子どもは不安になったり困ったりして、ますます感情を抑えられなくなってしまうかもしれません。

怒りを数値化する

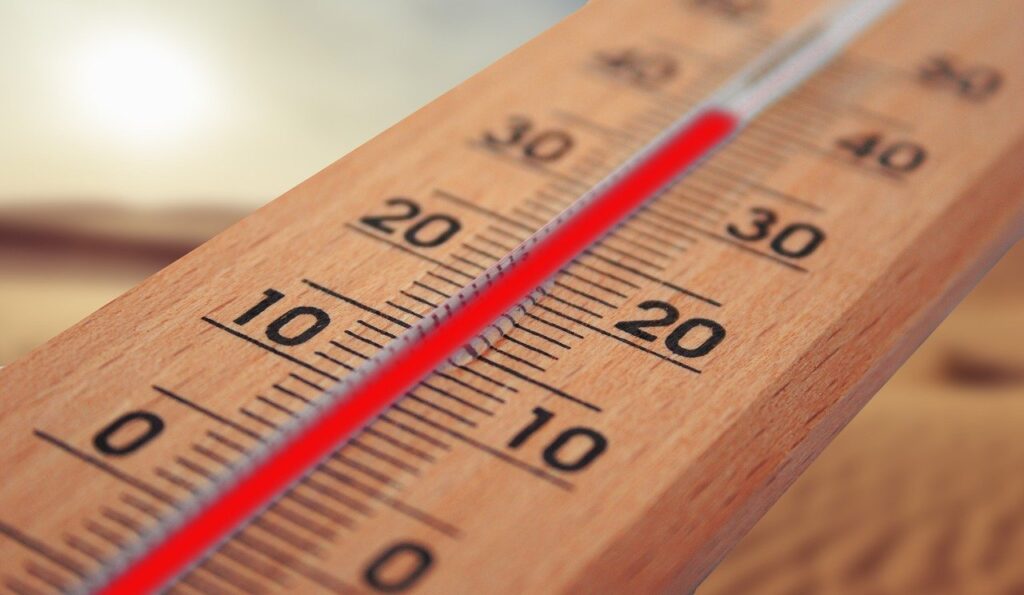

気温を図るように、自分の中の怒りの温度を測ってみましょう。

怒りやイライラはもやもやしたもので、なんだかよく分からず不快なものですが、数字に置き換えることで自分にとってとらえやすいものになります。

例えば、怒りの頂点の数字を10にして、自分が怒りを抑えられないくらいの状態を10、「ムカムカ」くらいを5、ちょっとカチンときたときを1、穏やかなときを0のように決めておきます。そして、自分が怒りを感じたときに、「今のは3くらいだな。この程度ならやり過ごせるな」とか、「怒っちゃいそうだから、ちゃんと身構えよう」などと捉えます。

以上、様々なスキルを紹介してきました。

いずれも簡単に誰でもできる方法ですが、とっさにやるためには、やはり練習しておくことが大切です。

いざというときのためにも、自分に合った方法を見つけて練習をしておきましょう。

おすすめのオンラインカウンセリング

自分のことや家族のことでお悩みの方は、一度オンラインカウンセリングを検討してみてはいかがでしょうか?

他人に相談することに多くの人は抵抗がありますが、私のブログをお読みになっていただいている方は、悩みを解決するために一歩進むことのできる方です。

実際のカウンセリングルームや精神科病院などにいくのは勇気がいりますし、家族の理解も得にくいと思いますので、そうした方には「オンラインカウンセリング」をおすすめしています。

ネットで検索すると様々なオンラインカウンセリングが出てきますが、「うららか相談室」は、私と同じ公認心理師や臨床心理士といった信頼性の高い心理の資格をお持ちの方が相談に乗ってくれます。

多種多様な相談内容にも対応しているので、一度試してみてはいかがでしょうか。

まとめ

今回は、子育てに役立つアンガーマネジメントについて学んできました。

子どものわがままにイライラせず、自分の怒りなどの感情に上手に付き合って対応できるようになりましょう。

また、ムダに怒らない人になるための方法については、次の記事で詳しく解説しています。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

コメント

コメント一覧 (2件)

[…] アンガーマネジメントを子育てに活かす|イライラと上手に付き合う! […]

[…] アンガーマネジメントを子育てに活かす|イライラと上手に付き合う… […]